خلطُ الديني بالسياسي، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في سياق الثورة السورية

لكن هذه الثورة لم تحظ بقيادةٍ قادرة على لمِّ الحراك، وتشظَّت بين تيارات إسلامية وعلمانية متناحرة، ولم تنجح في إطلاق قيادة اتفاقية، ولم تقدم مشروعاً متحداً لمستقبل سوريا، بل مضى فلاسفتها في تبرير الاختلاف فلسفياً وإسقاطه على الأرض الملتهبة.

لم تكن أسباب الثورة وعواملها مكتملةً في آذار 2011. فقد كانت وعود الإصلاح متسارعةً، وكان النظام يبدو مقاوماً للمشروع الأمريكي ويحظى بدعم معقول من الشارع، نظراً لشيوع ثقافة المؤامرة على المستوى السياسي والديني والشعبي. وكان إقناع الشارع بالصبر على الضغوط الاقتصادية والحريات السياسية ممكناً بسبب رسوخ ثقافة المؤامرة، وهي ثقافةٌ كان النظام يتقن استعمالها بمهارةٍ كبيرة.

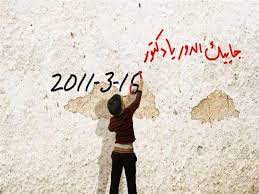

لكن انفجار الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، والنتائج المتسارعة التي حققها، خلق فرصةً مناسبة لدعوات الغضب في الشارع السوري. وعززَ ذلك تصرفاتُ النظام العصبية والمتهورة في التعامل مع غضب درعا، الأمر الذي فجر الثورة بشكل متسارع في كل أنحاء سوريا. ويمكنني القول بدون تحفظ إن هذه ثورةٌ لم تتوفر أسباب قيامها قبل اشتعالها، لكنها وجدت هذه الأسباب بحضورها وقوتها وتأثيرها بعد شروع النظام بتطبيق سياسات الحل العسكري والأمني وغياب المشروع السياسي.

وفي الواقع، فإن الثورة التي التهبت في الأشهر الأولى حظيت بتأييدٍ كبير على المستوى الداخلي والخارجي والدولي، وتعززَ ذلك بعد الممارسات القاسية الباطشة التي مارسها الجيش. وخلال أقل من عامين انتظمت في المغرب 112 دولة تدعم الحراك السوري وتطالب برحيل النظام بدون تحفظ، ولا أعرف ثورة في الدنيا نالت هذا الدعم الدولي، الذي كان ممكناً البناءُ عليه.

لكن هذه الثورة لم تحظ بقيادةٍ قادرة على لمِّ الحراك، وتشظَّت بين تيارات إسلامية وعلمانية متناحرة، ولم تنجح في إطلاق قيادة اتفاقية، ولم تقدم مشروعاً متحداً لمستقبل سوريا، بل مضى فلاسفتها في تبرير الاختلاف فلسفياً وإسقاطه على الأرض الملتهبة. وإضافة لهذه الأسباب الجوهرية فقد وقعت الكارثة حين تحولت مطالبات الحرية والكرامة إلى هتافات الإيديولوجيا وطرحت مشاريع الثورة الدينية، وسرعان ما تحولت المطالب إلى الثورة الدينية السنية في مواجهة المشروع الإيراني الحزبلائي الذي لم يستطع على الإطلاق أن يخفي وجهه الطائفي.

فهل قدَّمَ الخطاب الديني خدمةً للثورة؟ أم أنه أصابها في مقتل؟ وفجَّرَ أشكالاً من الثورة ضد الثورة في داخل الحراك؟ وأشعل بشكلٍ مفجع الصراع الإسلامي العلماني؟ وهو الصراع الذي انتهى بعد عشر سنين إلى وجود تيارين متناقضين غاية التناقض، واحدٌ إسلامي والآخر علماني، يرفضان التعايش حتى في خنادق الثورة. وقد دفع تطور الأحداث في سوريا خلال سنوات المحنة السورية إلى تصورات متناقضة جداً فيما يتصل بعلاقة الدين بالحياة وفصل الدين عن السلطة.

وفي خلفية هذا الصراع، يبدو الموقف العلماني صارماً وحاسماً في وجوب فصل الدين عن الدولة، في حين يُصرُّ الشارع الإسلامي على عبارة (الإسلام دينٌ ودولة).

إن هذه الثنائية قد تكون واحدةً من أخطر الثنائيات المتفجرة في المشهد السياسي السوري، رغم كثرة الانقسامات المعروفة في الشارع السوري، وهي تتطلب وعياً خاصاً في معرض التحليل والدراسة، ولا يمكن بحال من الأحوال القفز فوقها وتجاوزها.

ترسخ هذا التمايز بتلك الخلفية الدينية والمذهبية، وتجاوب معه اللاعبون المحليون في سوريا. وشيئاً فشيئاً، وبدلاً من التركيز على النضال من أجل رفع الظلم والمعاناة عن الشعب السوري، اختار الإسلاميون رفع شعار تطبيق الشريعة، فيما اختار العلمانيون الصراع ضد المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن دين رئيس الدولة الإسلام، وهي في المعنى الحقوقي المحض فقرة تمييزيةٌ واضحة إلى درجةٍ كبيرة.

وإذ تؤكد هذه الورقة على أن إلغاء هذه المادة يعتبر مطلباً وطنياً حقيقياً على المستوى الاستراتيجي لجهة التحول الديمقراطي في سوريا، غير أنها تؤكد، في الوقت نفسه، على أن الدخول في جدل بخصوص هذه المادة غير مجدٍ في الوقت الحالي، وسيؤدي إلى مزيد من الاصطفاف والانقسام بين السوريين، وسيجعل من يحمل هذه المبادرة في مواجهةٍ مباشرة مع الكتلة الأكبر من أهل السنة، والتي باتت ترى انها مُنِيت باستهداف طائفي مباشر وتفريغ ديموغرافي فظيع بهدف إنتاج واقع جديد يذهب بالأكثرية التقليدية المستقرة في سوريا.

ويمكن الاستدلال على ذلك بمؤشرات عدة:

- لم يكن تغيير هذه المادة هدفاً للحراك الباحث عن التغيير في سوريا، ولم تكن معاناة السوريين من وجودها سبباً في تفجر العنف في الداخل السوري.

- لا تملك الهيئات السورية في الراهن السياسي، ولا على مستوى المرحلة الانتقالية المنتظرة صلاحيات تغيير دستوري بهذا الحجم، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل ذلك إلى استقرار معقول في الحياة الديمقراطية حيث من الممكن تماماً أن يتم تغيير هذه المادة في واقع ديمقراطي مقبول.

- إن الدول الإسلامية تستخدم عادة مصطلح دين الدولة الإسلام، وهو موقف أقل تمييزاً. وفي الواقع فإن هذا الشعار لا يعدو أن يكون وصفاً لتاريخ هذه الدولة وواقع الأغلبية فيها، وقد ثبتَ أن تأثيره محدودٌ جداً على المستوى التشريعي، حيث تم تجاوز الفقه التقليدي إلى القوانين الحديثة في سائر القوانين في معظم الدول الإسلامية، ويُعتبر هذا التغيير على نطاق واسع لوناً من تجدد الشريعة وتطورها. (على سبيل المثال فإن تطبيق قانون العقوبات الشرعية بصورته التقليدية لم يعد وارداً في 52 دولة من أصل 57 حيث تم التحول إلى قوانين عقوبات عصرية).

- إن النص على أن دين الدولة هو الإسلام هو مادةٌ موجودة في 55 دستوراً من أصل 57 دستوراً للدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي، وهي دول تحتضن عشرات الملايين من أبناء الديانات والطوائف الأخرى، ولم يشكل هذا التوصيف مخاطر حقيقية للأقليات في تلك البلاد. أما الاضطهاد والظلم فقد جرى فقط في البلاد المضطربة وعانى منه الجميع، وليس من الواقعي القولُ بأن ذلك الاضطهاد قد جرى بفعل المواد الدستورية بل كان في إطار انقلابٍ تام على الدستور والقوانين والاستقرار.

والمفارقة أن الشعور الديني لم يقتصر على الفرقاء الداخليين في الصراع، بل إنه تسرّبَ بشكل غير مسبوق إلى سياسيات الدول المتدخلة في الشأن السوري، فبات من المعتاد وصفُ التدخل الإيراني باللون الشيعي، والتدخل التركي باللون السني. وتم كذلك تضخيم دور الكنيسة الروسية في تقديم الدعم المعنوي لبوتين، من خلال ورشات التبريك الكنسي على المقاتلين الروس بوصفه حامياً للمسيحية الأرثوذكسية في سوريا.

ومع أن الدول المتدخلة في الشأن السوري تتجنب الإشارة إلى البعد الطائفي والديني في سياساتها، لكن من غير المنطقي أبداً أن نتجاهل هذا الدافع الذي يعتبر بالغ التأثير في رسم سياسات هذه الدول.

ففي الحالة الإيرانية، برر الإيرانيون وحزب الله تدخلهم بشكل علني بأنه للحفاظ على المراقد المقدسة، وارتفعت شعارات واضحة: يا لثارات الحسين، ولبيك ابا عبد الله، ولن تسبى زينب مرتين، وقد كان لهذه الشعارات دور كبير في الحشد العسكري للمحاربين الشيعة، وبالتالي كان لها أسوأ التأثير على توجه الفصائل المسلحة طائفياً بشكل مباشر وواضح.

كما أن حماية الأقلية الشيعية كان هدفاً مباشراً لتبرير التدخل الإيراني، وقد تعاظمت هذه المشاعر إثر ظهور التيارات الجهادية السلفية التي تحتفظ بتراث ضخم من الفتاوى التكفيرية بحق الشيعة والطوائف التي انبثقت عنها تاريخياً.

ومع أن الخطاب الرسمي الإيراني تجنب فيما بعد ذكر هذه الدوافع، ومارس بدلاً عنها شعار المقاومة والممانعة، إلا أن المؤكد أنها تقع في جوهر الخطط الاستراتيجية للتدخل الإيراني.

أما في الحالة التركية، فإن الدور التاريخي لتركيا يلزمها بالمحافظة على الوجود السني، أو على الأقل هكذا ينظر إليها التدين السوري التقليدي، وهو دور تاريخي بدأ منذ المواجهات العنيفة مطلع القرن السادس عشر بين الأتراك والصفويين، وما نتج عنها من تبادل لمراكز القوى والتأثير داخل مجتمعات الشرق الأوسط.

تحاول تركيا باستمرار تجاهل ذكر العنصر الطائفي في تدخلها ومساندتها للسوريين، وتكتفي باعتبار النظام ظالماً بحق السوريين، ولكنها في الحقيقة تتصرف بوحي من وعيها بالمعنى الطائفي للممارسات الاستبدادية التي يقوم بها النظام، وقد استطاعت جذب القيادات السنية التقليدية للشارع السوري، ومحورت دورها على أساس ريادة الحالة السنية وحمايتها من المظالم الطائفية ضدها، ولم تستطع فتح أي حوار مع المسيحيين أو العلويين أو الدروز أو الشيعة أو الاسماعيليين، وبذلك ظلت تتعاطى مع طرف واحد.

وتتصرف تركيا تكتيكياً من خلال تحديد عدوها القومي في قوات (قسد)، وهي تفضل أن يكون هذا هو الجانب المعلن من سياساتها لتبرير وجودها في سوريا، بينما يغيب الجانب الديني والطائفي عن الخطاب الإعلامي تماماً.

ماذا يمكن أن يكون موقف مجتمع الثورة من هذه القضايا؟

إن من مسؤولية المجتمع التأكيد، مثلاً، على أن حماية المراقد والوجود الشيعي في سوريا هو شأن المجتمع السوري كله، وقد مارسه بنجاح طوال القرون السالفة، وقام تاريخياً بالحفاظ على الوجود الشيعي وعلى هذه الأوابد الدينية التاريخية بوصفها مشتركاً مقدساً لدى أبناء المذاهب الإسلامية كما هو الحال في أضرحة السيدة زينب ورقية وسكينة وعمار بن ياسر وأويس القرني التي تحظى باحترام بالغ من السوريين كافة، باستثناء التنظيمات التي تم تصنيفها متطرفة وإرهابية. وهي تنظيمات لا تخفي رفضها لكل ضريح ديني، وقد قامت عن عمد وقصد بتدمير المراقد السنية والشيعية بدون استثناء، كما في تفجير مسجد النبي يونس في نينوى على الرغم من الأهمية التاريخية الكبرى لهذا المسجد ورمزيته السنية.

أما فيما يتعلق بتركيا، فإن الدور الأكبر يمكن أن يكون للقيادات السنية السورية نفسها، وذلك عبر تأكيد هذه القيادات على الرؤية الوطنية الجامعة التي كانت راسخةً في النسيج الاجتماعي السوري على مدى عقود، بل وقرون، ماضية، بشكلٍ واقعي يتمثل في حياةٍ اجتماعية يومية يعرفها ويعيشها الناس، ودونما الحاجة إلى شعارات سياسية تتعلق بالموضوع. وهذا تأكيدٌ يمكن أن تُظهرهُ تلك القيادات للحكومة التركية، ويمكن أن تقوم من خلاله بترسيخ توجهها الوطني وبإبعاد أي شبهات تتعلق بتوجهاتٍ طائفيةٍ خالصة. فضلاً عن أنه سيساعد تركيا، عملياً، على التخفيف من تأثير العامل الطائفي في سياساتها تجاه سوريا وثورتها.

أما بالنسبة للجانب الروسي، وعلى الرغم من غياب الحافز الديني في استراتيجيات السياسة الروسية، إلا أن الكنيسة تدخلت بشكل سلبي وأنجزت تواصلاً مباشراً مع القيادات الدينية في سوريا من طرفٍ واحد، ووفّرت الفرصة ليُصدِّق الناس أن الجيوش الروسية يتم تعميدها في الكنائس لقتال السوريين وقصف تجمعات السنة. وفي هذا السياق فإن المسؤولية تتعاظم على القيادات المسيحية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بدور أساسي لتحييد القيم الدينية عن الصراع، ومنع تدخل الكنيسة في صب الزيت على النار.

لقد مارس النظام تأثيراً كبيراً على البطركيات والكنائس لإظهار موقف داعم للنظام ومُخونٍ للثائرين، وقام عدد من رجال الدين المسيحي بتصوير أنفسهم بالثياب العسكرية مع البنادق والمدافع، كما قام النظام بدعم انخراط مباشر للشباب المسيحي في فصائل الدفاع الوطني. الأمر الذي عزز الخلفيات الطائفية لدى الفصائل المسلحة الإسلامية، وتسبب في اعتداءات مباشرة ضد القرى المسيحية، خاصة في الريف في حماه وحمص وإدلب.

إن حماية الوجود المسيحي في سوريا هو مسؤولية مجتمعية، وقد تم ذلك بنجاح كبير خلال التاريخ، وهناك خطاب موحد يجب أن يكون خطابَ كل الهيئات السياسية في سوريا، ويتمحور حول المسؤولية المجتمعية في حماية التنوع واعتبار الوجود المسيحي ثراء وغنى للسوريين.

لقد كان شعار (دافعوا عن أنفسكم) الذي تبناه النظام في خطابه للأقليات هو المكافئ الموضوعي لخطاب الفصائل العسكرية، والتي تلخص الكارثة السورية بتسلط الأقليات على الأكثرية، وكان يوجد في الحالتين تحريضٌ مباشرٌ على العنف وتعزيزٌ للاصطفاف الطائفي، حتى بات البلد في كثير من مظاهره يعيش واقع الحرب الأهلية.

وهكذا، عززت هذه الممارسات فرص نمو خطاب إسلامي أصوليٍ مواجه لهذا الاستغلال المباشر للانقسامات الدينية، وتوفرت بذلك الفرصة لنمو الخطاب الجهادي، وهو ما استغلته بشكل مباشر الحركات الأصولية المتطرفة.

لكن قيام وترسيخ ذلك النوع الجهادي من الأصولية الإسلامية، فضلاً عن كونه لاينبثق من قيام الإسلام الأصيلة، فإنه لا يمكن أن يحظى بأي قبولٍ دولي أو إقليمي، لأنه في النهاية يحمل إيديولوجيا معادية للغرب، على أساس عقائدي. كما تنسحب هذه العداوة بشكل أوتوماتيكي على كل الأنظمة العربية التي تُعتبر من وجهة نظرهم موالية للكافرين، وكذلك الأنظمة العلمانية، ومنها تركيا، التي تُعتبر في نظرهم بلاداً فاسدة لأنها لا تطبق الشريعة وتتحالف مع أعداء الأمة.

ربما لا نحتاج، في هذا السياق، إلى أي افتراضات أخرى لنفهم لماذا تخلى العالم عن الثورة السورية. فقد أصبح الحراك الجهادي موجهاً ضد الجميع، وقد استفاد النظام بمهارة من هذا التحول، ونجح في إرعاب الدول الإقليمية من خطر الإرهاب الذي وصم به الثورة السورية.

وهكذا، فإنه يجب اعتبار التحول إلى الدولة الديمقراطية وإلغاء كل أشكال التمييز هدفاً مباشراً للحراك السياسي، لكن التدخل في حسم هوية الوطن وتاريخه يجب ان يكون متروكاً إلى ما بعد قيام البرلمانية الحيوية المأمولة، وعدم فرض قرارٍ محدد في ذلك خلال الفترة الانتقالية.

وقد يمثل الحراك الثوري في السويداء اليوم نقطة مهمة لإصلاح خطاب الثورة، والتخلي عن المشاريع الإيديولوجية التي حرفتها عن مسارها، والعودة إلى الخطاب الأول الذي قاد الشارع للنضال من أجل حريته واستقلاله، والعودة إلى الخطاب الجامع الذي يتضامن معه الجميع وهو الحرية والكرامة وخلاص السوريين من القهر والظلم، والعودة لخطاب السلم والحوار.

"الآراء الواردة في المواد المنشورة في موقع معهد العالم للدراسات تُعبِّرُ عن رأي أصحابها، ولا تُعبِّرُ بالضرورة عن آراء المعهد والقائمين عليه"

محمد حبش

حصل على شهادات البكالوريوس والماجستير في الشريعة، ثم على شهادة الدكتوراة في الشريعة عام 1996. حصل أيضاً على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة بيروت العربية، ودكتوراة برتبة الشرف من جامعة كرايوفا – رومانيا، كما نال شهادة حفظ القرآن الكريم وإقرائه بالقراءات المتواترة من مشيخة القراء وفتوى الشام. يعمل حالياً كأستاذٍ مشارك، غير متفرغ، في كلية القانون بجامعة أبو ظبي وفي كلية الشريعة بجامعة الشارقة. حاضر كأستاذٍ زائر في جامعات: هلسنكي في فنلندا، لوند واستوكهولم في السويد، وجامعة أوسلو في النرويج، وكرايوفا في رومانيا، وروستوك في ألمانيا والجامعة الكاثوليكية في واشنطن والجامعة الإسلامية العالمية في باكستان. عضو مجلس الأمناء في الجامعة الإسلامية الدولية بإسلام آباد وجامعة الجزيرة بسوريا، وعضو لجنة الترقيات الأكاديمية بجامعة أبو ظبي. يتبنى التجديد الإسلامي وحوار الأديان ووحدة الحضارة الإنسانية، وفي هذا السبيل أنجز 13 بحثاَ محكماَ نُشرت في مجلات دولية وصدر له 55 كتاباً مطبوعاً. كما كتب أكثر من 900 مقال في صحف مختلفة، وقدم أكثر من 1000 لقاء إذاعي وتلفزيوني، وصدر له بالإنكليزية ثلاثة كتب من دار لامبيرت في ألمانيا.

اترك تعليق*

* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:

- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.

- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.

- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.