في الرقة: كتب الجنود "انتقاماً لكوباني .. PYD مرَّ من هنا"

في الجزء الأول من هذا النص الذي نشره موقع "معهد العالم للدراسات" (21 آب/ أغسطس 2017) (الرابط)، تحدثت الكاتبة ملكة العائد عن يوميات النزوح التي بدأت مع إشاعة انهيار سد الفرات، وترويج داعش للإشاعة كي ينسحب عدد كبير من عناصره من الرقة بين جموع الناس الهاربين ويأمنوا ملاحقة الطائرات لهم.

كما سردت مفردات إنسانية من يوميات النزوح، وحالة الخوف التي عايشتها ما بين 25 آذار/ مارس الماضي، وما بعد الأول من نيسان/ أبريل، كموعد مفترض لبداية ما سمته "قوات سوريا الديموقراطية" بـ "معركة تحرير الرقة"، وصولاً إلى السيطرة على قرى غرب الرقة، ونزوحهم من القرية وتأسيس مخيم قريب منها. وبشفافية المراقب للحدث من داخله، دون تسييس لأحوال الناس وحقهم في الحياة، كشفت عن موقف الناس من المكون الكردي الكبير في "قسد" وموقف الناس منهم، وعدم ثقتهم بـ "المحررين الجدد"، في محاولة للمقارنة بين تناوب السيطرة على الرقة، من النظام الأسدي، ثم الفصائل الإسلامية، إلى داعش، والآن الأكراد، للقول إن هؤلاء جميعاً قمعوا طموحات سكان الرقة الذين آمنوا بأكثريتهم بالثورة، لكن الفصائل والأكراد لم يكونوا أمينين على كرامة الناس.

هنا الجزء الثاني، والأخير، من رحلة اليوميات هذه.

قبل الجولة التفتيشية الكردية، عاد رجل من مخيمنا كان قد ذهب على عجل إلى القرية ليحضر بعض ما يحتاجه من بيته. أخبرنا أن عناصر داعش ينتقلون مع أسلحتهم من منزل إلى آخر كل بضع ساعات. كانوا قد حملوه رسالة لأهل المخيم أن يعودوا إلى بيوتهم وإلا أحرقوها، و"أن أرواحكم ليست أغلى من أرواحنا.. نحن ندافع عنكم ضد الخنازير.. وبدلاً من أن تأتوا للجهاد تتركونا هدفاً للطيران". كان خوف القرويين أن تدمر بيوتهم بالطيران، أو أن يقوم عناصر التنظيم بزرع الألغام فيها، لكن لا حيلة لهم.

تفاصيل حياتنا كانت تُلهينا حتى عن التفكير بالخطرين المحيطين بنا. فعند الظهر، كان الحر يشتد في الخيمة، مع أن الجو كان لايزال ربيعياً، لأن طبخ الطعام كان يتم في الخيمة نفسها. كانت الحرارة تتضاعف فيخرج الجميع يبحثون عن مكان للجلوس في ظلال الخيم. وغالباً ما كنا ننظر بين حين وآخر إلى طائرة تمر فوق المخيم. كانت تسير بلا صوت أثناء النهار، وعلى مسافة عالية جداً نحتاج إلى التمعن كي نراها.

تتمة الزيارة

في اليوم التالي لزيارة الأكراد التفتيشية، زارنا شخص يدعى فايز من قرى البدو في المنطقة. وفايز هو "كومين" إحدى هذه القرى، والكلمة تعني مختار، أي الشخص الذي يختاره الأكراد لإدارة شؤون القرية. جاء فايز ليوضح ملابسات موقف البارحة، وكيفية التعامل مع السلطة الجديدة تجنباً للمتاعب!

تكلم بلهجة ودية فيها ترغيب وترهيب، نصح فيها أهل القرية إذا كانوا يريدون العودة بسرعة إلى قريتهم أن يجندوا على الأقل عشرين شخصاً من شباب القرية ضمن صفوف "قوات سوريا الديموقراطية"، وإذا لم يقبلوا التجنيد فهذا يعني أنهم ليسوا معهم. أوضح لنا أن نحدد موقفاً صريحاً إنْ كنا مع الأكراد، وأن الطريقة الوحيدة لذلك هي بتجنيد شبابنا معهم.

قال فايز: أنتم السبب في ما جرى لقريتكم. لو أن شخصاً منكم عبر القناة وقال لهم "تعالوا حررونا"، وأخبرهم كم عدد عناصر داعش الموجودين في القرية، لما حدثت كل هذه الفوضى في القرية، فردَّ رجال أن عبور القناة غير ممكن بوجود الألغام، فهزئ من هذا الكلام بالقول: دائماً توجد طريقة، وإلا كيف يعبر المهربون؟

في وقت لاحق من ذلك اليوم، ذهب عدد من شباب المخيم إلى القرية ليتم تجنيد معظمهم. بعضهم كان معدماً فقيراً دون عمل أو دخل، ففكر أن راتب التجنيد هو مصدر جيد لإطعام أولاده.

هذه تركيبة "قسد" في ما يتعلق بالمكون العربي، إما مجبر على الالتحاق بصفوفهم، أو مرتزق. هنا، لا يوجد "فرسان"، ولا أصحاب قضية. أما الكردي، سواء كان مجبراً، أو مرتزقاً، أو مقتنعاً بقضية إقامة دولة كردية فهو يتحرك ضمن إطار فكرة "المظلومية" على يد النظام، وتالياً على يد داعش في كوباني، بعد تضخيم معركة المدينة عالمياً والإيهام أنها كانت "محرقة الأكراد". هذا الظلم أعطاهم الحق والتبرير ليقودوا معارك "تحرير" تل أبيض، ثم منبج، والآن الرقة، وربما ديرالزور، من داعش، بدعم أقوى القوى العالمية.

الهروب من الموت

كنا نشاهد أرتال السيارات والشاحنات والدراجات النارية على الطريق تحمل النازحين من الرقة. كانت تتوقف عند حاجز أول، ثم تسير لتتوقف بعد مسافة قصيرة عند حاجز آخر. بعض هذه السيارات كانت تأتي إلى المخيم للحصول على بعض الخبز، أو الماء. الناس كانوا يتجمعون حولهم لمعرفة الأوضاع في الرقة، كون هؤلاء النازحين كانوا يسلكون طرق التهريب للخروج من الرقة. الإرهاق الشديد والغبار الذي يغطيهم كان يوحي بمدى صعوبة الطريق وطولها. خرج هؤلاء الناس بحقيبة ملابس في أحسن الأحوال، أو فقط بما يلبسونه، لأن الخروج ببعض الأثاث البسيط كان سبباً للاشتباه فيهم من قبل عناصر داعش، وعدم السماح لهم بالخروج من حدود المدينة.

بدأ خروج الناس من الرقة بعد أن أحسوا بالخطر يقترب من المدينة. الخوف من الحصار، ومن الدمار، جعلهم يخرجون معتمدين على الحظ والصدفة للنجاح في الإفلات من داعش، وإكمال الطريق دون التعرض لانفجار لغم، أو لقصف الطائرات، وهو ما حدث مرات لمجرد الاشتباه في سيارة.

شتات العائلات

وقتها، كان قسم من عائلتي لا يزال في المدينة، بعد تجربة الخروج معنا في فترة سابقة، ثم العودة مثل أغلب الناس بعد أن تبين أن خبر انهيار السد مجرد إشاعة. كما أن الموعد المعلن لبدء المعركة في الأول من نيسان تبين أنه موعد يمكن أن يطول دون بوادر تشير إليه. ولذلك رجعوا إلى الرقة على أن يعودوا إلى القرية بعد أيام. أما نحن فـ"استقر" بنا الحال في القرية لحين إيجاد طريق إلى الريف الشمالي للرقة. لكن تسارع الأحداث، وحصول معركة لم تكن متوقعة هنا، جعلنا فجأة في منطقتين مختلفتين من حيث السيطرة. وبعد أن كان الوصول إلينا يستغرق نصف ساعة، أصبحنا وكأننا في دولة ثانية، والتهريب كان الوسيلة الوحيدة للوصول إلينا بمغامرة قد تستغرق يومين إذا نجحت، مع خطر المشي على طرق غير معروفة وغير آمنة. كنا نراقب أرتال النازحين لعل سيارتهم تكون بينها. انقطعت الاتصالات بيننا تماماً، ولعلهم عرفوا من التلفزيون أن المنطقة التي نزحنا إليها قد خرجت عن سيطرة داعش لا أكثر من ذلك. أما قلقنا عليهم فوصل حد تأنيب الضمير رغم الظروف القاسية التي كنا نعيشها في المخيم. هذا القلق والخوف عليهم ظهر غير مرة في كلام أمي "كان لازم ظالين مع بعض.. لازم راجعين معهم.. نموت مع بعض". هذا الكلام كان نتيجة ألم شديد وقلة حيلة في إيجاد طريقة لمعرفة أخبارهم، وهل سيتمكنون من الخروج من الرقة، والهروب من كابوس الحرب.

مخيم حج علي

كان الخوف من عودة داعش للاستيلاء على هذه القرية والقرى المجاورة قائماً، فهي لا تشكل مساحة جغرافية كبيرة، ولا تزال تشكل خط تماس بين القوتين المتقاتلتين، وأكثر من مرة كانت قد تجددت الاشتباكات لنشهد حرباً حية في القرى الواقعة أمام المخيم، والتي كانت في أرض أعلى. كنا نسمع أصوات انفجارات تبدو حسب تخميننا أنها مفخخات. يتلو ذلك مجيء الطائرات. في هذه الحرب لا يوجد اشتباك قريب، فداعش يعتمد على القناصة والمفخخات، والأكراد على القناصة والطائرات بدلاً من المفخخات. لم تكن المعارك طويلة، كون الطيران يحسم المعركة بسرعة دائماً. كنا نتابع في هذه القرى حروباً حية، ونرى سقوط الصواريخ فوقها بخوف وقلق شديدين من أن يمتد القتال فوق رؤوسنا دون وجود مكان نهرب إليه هذه المرة.

هذا دفعنا إلى التفكير بالخروج من المخيم إلى مناطق أبعد في اتجاه الشمال، أو الغرب. وكنا قد سمعنا أن بعض سكان "مخيم حج علي"، وهو اسم مخيمنا في "كبش"، لأنه البيت الوحيد الموجود في هذه الأراضي الزراعية إلى جانب بيت ابنه الملاصق له؛ كنا قد سمعنا أن بعض الناس خرجوا من هذا المخيم، وغيره من مخيمات القرى المجاورة، بكفالة أحد الأشخاص من القرى التي أصبحت خارج سيطرة داعش منذ زمن، "واستقرت" فيها الأمور الأمنية. طبعاً، كان الخروج للذهاب إلى مخيمات عين عيسى متاحاً دون كفيل ولا وساطة، إلا أننا اخترنا عدم الذهاب إلى معتقل ثانٍ نحتاج إلى كفيل للخروج منه.

وجد جارنا في الخيمة بيتاً في إحدى القرى غرب القناة، وكان قد حصل على إذن للخروج من المخيم. ذهب وعاد ليخبرنا أنه يوجد بيت خالٍ وكبير لأشخاص يعرفهم. ولأننا يئسنا من كثرة وعود العودة إلى القرية، حتى بعد تجنيد عدد من شباب القرية في القوات الجديدة، خرجنا في اليوم التالي صباحاً بعد أن حملنا ما يوجد عندنا من أثاث بسيط نستخدمه للنوم والطبخ.

خرجنا بسيارتنا وراء جارنا الذي يحمل رخصة للخروج من المخيم، وكانت وجهتنا "غرب القناة". هذا يعني العبور من داخل القرية للوصول إلى غرب القرية، حيث تقع القناة. وصلنا بسرعة إلى مدخل القرية فهي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مكان تخييمنا.

بيت أمينة

عند أول حاجز، كانت أمينة جالسة على يمين الطريق على التراب، نحيفة ومنهكة بعينين غائرتين ووجه محترق من الشمس. كانت تبدو أكبر من سنها بكثير، فهذه الحرب مثلما تركت آثارها على الأرض، وغيرت في معالم المدن ودمرتها، مثلما تركت أثرها العميق في نفوس الناس وأشكالهم فهرموا بسرعة. كانت أمينة تنظر إلى أطلال بيتها الذي دمرته طائرة، ولم تبق منه إلا أحجار صغيرة. كان يبدو من بعيد مستوياً مع الأرض، باستثناء الدرج الذي بقي قائماً.

عند وصولنا إلى الحاجز، كانت هنالك مراسلة لإحدى القنوات الكردية تجري مقابلات مع الناس المنتظرين بسياراتهم عند الحاجز للتفتيش، ليمدحوا محرريهم من داعش. توقفت سيارتنا، وعندما مدت المراسلة الميكروفون باتجاه السائق، وضع يده على وجهه كي يحجبه عن الكاميرا، وقال "شغلة هالتحرير. وأنا عم أحكي معك عم يسرقوا القرية بهاللحظة". "شو هالحكي.. ما يصير"، قالت المذيعة. وأضافت "هلق نشوف شو عم يصير".

شو بدك تفجرني!

تجاوزنا الحاجز، لكنني لاحظت خوف العنصر الذي كان يلبس شالة ملونة بالورود. كنت أعتقد أن الشالة نسائية، وأن الرجال يلبسونها كرمز. تبين أنها عادة تركية في مناطق أورفا وجنوب شرق تركية، حيث يلبس بعض الرجال من العرب، أو الأكراد، الغترة بألوان مختلفة تحت العقال "الشريفي"، أو من دونه، وقد يكون لونها أزرق، أو أصفر، أو بنفسجي. وحين تقدمت سيارتنا بسرعة من الحاجز، وتوقفت فجأة عنده، صرخ "روح روح.. كمل بسرعة.. شو بدك تفجرني". لم يقلها مازحاً، بل خائفاً.

دخلنا القرية بعد تجاوز الحاجز، ثم الجسر الصغير المؤدي إليها بعد ردمه بكميات من التراب لإخفاء آثار القصف، وكي تتمكن السيارات من عبوره. أثار الدخول إلى القرية شعوراً مختلفاً في نفسي هذه المرة، فقد بدت مختلفة عن المرات الماضية. لدى دخولنا، رأينا مقاتلات في "برندا" أحد البيوت بلباسهن العسكري. كانت إحداهن تلتقط صوراً تذكارية للأخريات. لم يشغلن أنفسهن بالسيارات المارة، لكننا انشغلنا بهن، فتابعنا المشهد من السيارة، ولوينا رقابنا للوراء عندما تجاوزنا المشهد، إلى أن اختفى تماماً من أمام عيوننا.

هافالات و"أخوات"

لدى رؤية" الهافالات" انتابني شعور بغرابة المشهد، وعادت إلى ذاكرتي مشهد "الأخوات" الداعشيات في الرقة؛ نساء مغطيات بالأسود يحملن أسلحة على أكتافهن. كان دورهن يقتصر على العمل في حسبة النساء، ولم تكن لهن مشاركة في المعارك. لكن قبل خروجنا من الرقة كانت إذاعة "البيان" تدعو جميع الأهالي للمشاركة، بمن فيهم النساء. لا شيء جميل في الحرب، فما الذي يغري الإنسان ليخوضها، والمرأة خصوصاً. في هذه الحرب، رأينا كثيراً من الأشياء الغريبة، لدرجة أن الغرابة سادت وأصبح العادي، أو الطبيعي، استثناء. والغرابة تبدأ بالوجوه والأشكال، ولا تنتهي بالعقائد والمعتقدات. ومثلما تقاسم أمراء الحرب في سوريا مناطقها، تقاسمتها أيضاً محاولات تطبيق هذه المعتقدات على المدنيين المقسمين أيضاً بين هؤلاء الأمراء ومعتقداتهم مجبرين، فأينما ذهبوا هم سيحسبون على طرف ما لا يعترف بالآخرين. وأصبح ما يهم هؤلاء المدنيون أن يجدوا المنطقة الأكثر أماناً، أو الأقل سخونة، ليعيشوا فيها.

تابعت السيارة تقدمها في القرية، ومع أن الزمن اللازم لقطع المسافة والخروج من القرية لا يتجاوز عشر دقائق، طبعاً مع التوقف عند نقاط التفتيش، لكنه بدا طويلاً وممتداً بقدر تزاحم الأفكار المتسارعة التي تثيرها رؤية المشاهد الجديدة في القرية؛ أكوام من التراب في شوارعها الضيقة، قناصة يبدون كتماثيل اتخذت وضعيات معينة فوق أسطحة البيوت، العلم الجديد الأصفر الذي حال لونه بسرعة؛ بعض البيوت المدمرة. سبعة عشر يوماً في المخيم كانت كافية كي أشعر أنني أدخل القرية للمرة الأولى، حيث بدت غريبة من دون سكانها، وأخذت مظاهر الحرب كل ألفتها.

تجاوزنا آخر نقطة تفتيش على عجل، بسؤال وجواب سريعين قبل أن نصل لحدود القناة المائية الكبيرة ونتوقف وراء رتل من السيارات. هذه هي القناة، وهذا هو الفاصل الذي كان موجوداً بين طرفي "الدولتين" من جهة الغرب. القناة ليست كما تصورتها، بدت كنهر عظيم بطرفين إسمنتيين منحدرين، وعرض يتجاوز ثلاثة أمتار، ومياه هادرة. فكرة السقوط فيها أثارت خوفي ونحن نسير على يمينها. وعلى يسار الطريق كان هنالك ساتر ترابي يعلو بضعة أمتار. ويبدو أنه نتج عن شق الطريق على جانب القناة. جلس فوقه اثنان أو ثلاثة تحت شمسية وأمامهم ركزت أسلحة على قواعد. هذه الأرض التي نقف عليها الآن كانت مزروعة بالألغام حسب ما سمعنا. تساءلت كيف لشخص أن يعبر تهريباً من منطقة كهذه؟ تقدم الشخص المسؤول عن التفتيش، وكان أيضاً يضع الشال الملون على رأسه على شكل عصابة. فتح باب السيارة قائلاً "إزا في سكين.. سلاح أو مازوت.. إحكوا". وبدأ يفتش داخل السيارة بعد أن طلب من الجميع النزول. وهنا بدأت مرام بالبكاء والارتعاش ممسكة يد أبيها بخوف. ومرام كانت تبكي إذا استوقفنا عنصر من داعش، ويبدو أن هؤلاء أثاروا في نفسها مشاعر الخوف ذاتها. وجَّه إليها عنصر التفتيش الكلام "لا تبكي، لا تخافي منا.. نحنا جايين نحرركم".

قرية بلا أبواب

بعد أن عبرنا الجسر الحربي الحديدي إلى طرف القناة الثاني، شعرنا كأننا نعبر مرحلة من حياتنا، أو كأننا نتجاوز ماض لا نريد التفكير به لما يثيره من شعور بالضعف والعار. ها نحن أخيراً في "الأراضي المحررة". سلكنا طريقاً ترابية لم ينفع معها الإغلاق المحكم لنوافذ السيارة في تجنب عاصفة غبار داخل السيارة رافقتنا لحين الوصول إلى الطريق الإسفلتي. كانت القرى التي تم تحريرها منذ أشهر عدة ممتدة على طول الطريق، لكن لا شيء يوحي بوجود حياة فيها، جامدة وشاحبة لا تغري حتى الفئران بالدخول إليها، أبواب مفتوحة على مصاريعها، وبعضها بلا أبواب. كنت أبحث في المشهد عن شيء مشابه للحرية، قرى مهجورة منذ أشهر ينتظر سكانها العودة إليها، أو إلى ما تبقى من جدرانها، فالبيوت كما يبدو لا تحوي أي شيء. سألت أين ساكني هذه القرى، فقال لي شخص في السيارة مشيراً بيده: هناك في أسفل التلة توجد مخيمات على طول الطريق. لكل قرية مخيم، وهم ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى قراهم.

ملابس سوداء و"بيتون"

لدى عبورنا الجسر الحربي المحروس بالجنود على ضفتيه، لم أشعر للحظة أني في بلدي وعلى أرضي. لقد غابت ملامح الوطن الأليف: أين يمكن أن أجد سوريا، وفي أي جزء من الأجزاء التي تركتها خلفي تكمن البلاد، وإلى ماذا ستؤول، أو إلى من ستؤول، وهل سأجد شيئاً يدل على ما ضاع منا ومنها، وهل سأجد خيطاً يقودني إلى صورتي الأولى كإنسانة؟ هل ستتركني حالة البدائية التي حولتني إلى شيء "خائف" محاصر من الأرض إلى السماء، ومن السماء إلى الأرض، وهل ستعود السماء جميلة لا تثير فزعي منها؟

حين تجاوزنا الجسر، وكان على يمينه أكوام من الملابس السوداء، بجانبها أنقاض بيتونية من الجسر الذي تم قصفه قبل أشهر من اقتحام القرية. وجود الكومتين، الإسمنتية والملابس السوداء، بجانب بعضهما، صدفة تثير مفارقة، تدمير ثم تحرير؛ الحرية المفترضة وثمنها، مشهد ينسحب على كل سوريا. فللتخلص من داعش ثمن علينا دفعه، ولا جدال في ذلك، ولا يحق لأحد النظر إلى شيء على أنه لا يجوز، فلا تجاوز يفوق تجاوزات داعش، وعلى هذا كل شيء مبرر للخلاص من وحشيته.

لكن هذه القرى الصغيرة ليست في حسابات أحد، لا هي ولا ساكنيها. وكونك لا تعيش في دولة متقدمة لا يبرر معاملتك بطريقة غير إنسانية، ولا يبرر أن يتم إسقاطك أنت وقريتك ومدينتك من حسابات "المنتصرين". لقد تحولت الأماكن وسكانها إلى شيء يمكن دفعه كثمن تافه للفوز.

بعد حوالي 15 كيلومتراً، رأينا أول أثر للناس، وبدأنا نرى قرى فيها سكان. في أول قرية شاهدناها كانت توجد سارية طويلة عليها علم أصفر، وإلى جانبها برج شبكة الاتصالات الخلوية التابعة للنظام "سيرياتيل". وعندما اقتربنا أكثر من وجهتنا، بدأت تظهر أعلام فرنسية وأمريكية على أعلى التلال تشير إلى وجود قواعد عسكرية. أعلام تشير لأحزاب كردية عند حواجز التفتيش، خلطة عجيبة من الأنظمة والتنظيمات لا شيء فيها يشير إلى سوريا.

صايغول

عند اقترابنا من وجهتنا، أشار سائق السيارة إلى بيت على يمين الطريق، ولذلك انحرف عن الطريق الإسفلتي وسلك طريقاً ترابية في اتجاهه. لاحظنا وجود دراجة نارية تسرع خلفنا، لكن لم نلق بالاً لها. عند توقفنا قرب البيت، عرفنا أنه كان يلاحقنا. كان عنصر حراسة عند أحد الحواجز. بدأ بالصراخ "ليش ما وقفتوا لما أشرت، ليش ما كملتوا للحاجز". يبدو أنه رآنا من بعيد دون أن ننتبه نحن إلى وجود حاجز قريب على الطريق أمامنا فتابعنا طريقنا بعفوية. أوضحنا له أننا لم نره، فتابع كلامه "شلون جايين هيك، معكم كفالة لتسكنوا هون بالبيت، إذا ما معكم بدكن تسكنوا بالمخيم هنيك". وأشار إلى مكان يبعد بضع عشرات الأمتار عن "بيتنا"، وكان يوجد فيه حوالي عشر خيام. "أو تروحوا على مخيمات عين عيسى"، استدرك. فهمنا من كلامه أنه إذا لم نكن من أهل القرية فإنه لا يجوز أن نسكن في بيت إلا بكفالة. وهنا جاء صاحب البيت الذي سنسكنه، ويبدو أنه رأى المشادة من بيته الذي يبعد عن هذا البيت حوالي 500 متر، وكان الأقرب إلينا من بقية البيوت. حل الإشكال موقتاً بتقديم نفسه ككفيل، وباعتباره معروفاً في المنطقة، قبل العنصر بكلامه وانصرف، لتأتي لاحقاً سيارة فيها عناصر أكراد جرى معهم النقاش السابق نفسه، وكان كفيلنا لايزال موجوداً ليتحدث نيابة عنا. أخذوا هوياتنا الشخصية للتدقيق فيها والتأكد أننا لسنا إرهابيين.

وقرية "صايغول" أرض قاحلة لا يوجد فيها إلا أشجار الشوك الكبيرة، والأحجار، وبيوت قليلة مترامية. أرض واضحة تماماً لا يمكن أن تخبئ فيها أي شيء، تبدو كمكان معزول عن حركة العالم بشكل بيوتها القديمة، وربما لهذا السبب كانت عملية السيطرة عليها تلقائية. فكما سمعنا لاحقاً من سكانها أن "تنظيم الدولة" بقي فيها سنتين، هناك وراء التلال شرق القرية دون أن يقترب من القرية أحد. وأيضاً عندما جاء الأكراد مروا بها مروراً، وطلبوا طعاماً أكلوه وغادروا. قرية ليس فيها ما يغري للمكوث، وهي حسب التعبير العسكري ليست "موقعاً استراتيجياً".

العم دريعان

البيت بديل الخيمة: يبقى مكاناً أحسن من المخيم. هذا ما قلته لنفسي وللآخرين حين دخلنا البيت، فنحن كنا قد رسمنا صورة معاكسة تماماً للخيمة، ولطريقة العيش فيها. لكن شكل البيت أرجعنا فوراً إلى الواقع. فنحن النازحين علينا الالتزام بخيال متواضع، وبفكرة المقارنة دائماً بالأسوأ. بدا البيت كمكان تسكنه الأشباح، بيت كبير، بغرف كثيرة كبيرة، وسقف عال جداً تتدلى منه خيوط عنكبوت كثيرة ممتدة على طول مساحة السقف. من الواضح أن البيت الذي سكناه في قرية "صايغول" كان مهجوراً منذ فترة طويلة حتى استقرت فيه عناكب يقال لها بالمحلية "شبثات". الشبثات بلغت أحجاماً كبيرة كنا نستغرب منها، بل نخاف عندما كانت تدخل علينا بحركة سريعة إلى الغرفة لاحقاً وتقطع رتابة يومنا بين حين وآخر، دون أن نستفيد من إزالة شباكها من سقف البيت. يبدو أن لديها أنفاقاً سرية في الجدران المليئة بالشقوق، وخلايا نائمة كثيرة لم ينفع في إنقاص أعدادها قتل أكثر من واحدة في اليوم. الأرضية لكثرة ما سكنها نازحون من مناطق ومدن عديدة كانت أيضاً قد امتلأت بالحفر. حمامات البيت خرجت عن الخدمة، وخزانات المياه غير متوافرة. كان خيمة بجدران بدلاً من القماش. تجاوزنا خيبة الأمل التي صورت لنا مكاناً فيه شيء من الرفاهية، فقط تصورنا وجود حمام ومطبخ وحنفيات، "كم افتقدنا استعمال الحنفيات" في نزوحنا. كانت حسرة في قلوبنا. لكننا نعود دائماً إلى الفكرة الأساسية، الامتنان والمقارنة بالأسوأ، وتلك كانت معادلة بسيطة تحقق بعض الرضا.

حل لنا جارنا وكفيلنا "العم دريعان"، كما كنا نسميه، وهو لقب عائلتهم، مشكلة الماء، فأحضر لنا صهريج ماء كان يملأه من بئر بيته، ويوقفه أمام بيتنا. والعم دريعان شخص بدوي كريم كان سندنا في النزوح، وكان يقيم وليمة من أغنام قطيعه لكل نازح يأتي لينصب خيمة، فيستقبله كضيف كريم، كما فعل معنا عندما سكنا البيت.

"روج آفا نت"

كنا نقطع مسافة سبعة كيلومترات للتسوق من دكاكين طينية بسيطة كنا نجد فيها حاجاتنا الأساسية اللازمة للطبخ. قارمات بسيطة كتبت بخط يد بسيط ورديء لفت انتباهي فيها الأسماء التي تحملها "روج آفا نت"، صيدلية "روج آفا". نحن في "روج آفا"، إذاً.

استوقفنا عنصر حاجز التفتيش في طريقنا داخل القرية. كان يقف إلى جانب سارية تحمل علماً مثلثاً لونه أسود حائل من الشمس، وفي وسطه عدد من الأحرف تحيط برسم. حاولت قراءة الأحرف دون أن أتمكن بسبب حركة العلم مع الهواء. كان علماً يخص أحد الأحزاب الكردية. تركنا العنصر نمضي في سبيلنا بعد أن بالغ بعدد الأسئلة وبنظرات الريبة، كوننا نازحين من مدينة الرقة. دخلت محل النت لأتصل، فأخبارنا مقطوعة عن أهلنا منذ ما يقارب الشهر. كان الرجال والنساء في المحل نفسه، دون فصل بينهم كما كان الوضع في الرقة. هذه أولى مظاهر التحرر الذي افتخرت به فتاة كانت تجلس في انتظار أن تتصل. أجابتني بسؤال: "إنت جاية من الرقة؟"، رداً على سؤالي عن محل "نت نسائي". فاللوحات في الرقة تكتب على أبواب محلات النت "نت نسائي"، أو "نت رجالي". أضافت "إحنا هين ديموقراطية. شنو رجالي وشنو نسواني.. لسا الرقة وداعش معلقين براسك". وتتابعت التوبيخات اللطيفة التي كنت أرد عليها بحركة تعبيرية بيدي، ووجهي، معتذرة عن الخطأ الفادح الذي ارتكبته في حق الديموقراطية.

سألت: ما دام الوضع هكذا، أين صاحب المحل لأحصل على حساب للاتصال، فتطوعت الفتاة نفسها للإجابة "صاحب المحل خذوه الهافالات هو والجهاز على منبج". فقلت "إذاً، تمت مصادرة جهاز الاتصالات". ردت الفتاة "لا، بس يفحصوا الجهاز، ويرجع.. نص ساعة ويجي".

انتظرت بعض الوقت وأنا أراقب سيارة بيك أب تصدح منها أغاني ذكرتني بأغاني "الدولة" في الرقة، وكيف كان الأطفال يتجمعون عند "السيارة الدعوية" التي كانت تبث أغانٍ تشد انتباه الأطفال كثيراً بأسلوبها اللحني الرتيب الذي يعتمد على ترديد العبارات نفسها. كان يقود السيارة عنصر من الهافالات ومرافق. أنزلوا صاحب محل النت، وذهبوا، ولكن دون جهاز الاتصال. قطعنا بعد ذلك مسافة السبعة كيلومترات عدة مرات لنجد محل النت مغلقاً في كل مرة. لقد تم إغلاقه مثل العديد من المحلات "لدواع أمنية".

رقاوي - داعشي

عبور رتل طويل من دبابات الأبرامز، وشاحنات، وعربات همر، ترافقها طائرات أباتشي على علو منخفض، كان أحد المشاهد الذي يستدعي خروجنا من البيت لننظر إلى الطريق الإسفلتي ونبدأ بالعد (واحد - اثنان.. عشرون.. ثلاثون)، أقل من هذا العدد بقليل، أو أكثر بقليل. كان مشهداً يومياً ليس له موعد معين، يذهب الرتل لجهة الجنوب، ويأتي رتل مشابه عائداً من الجهة نفسها، فيما يبدو أنها عملية تبادل. كنا ننظر بخيالنا وليس بعيوننا، هل هذا الرتل ذاهب إلى الرقة، أو إلى الطبقة؟ وهل كل هذه الأسلحة والمعدات من أجل معركة الرقة؟ كيف استدعت الرقة كل جيوش العالم وكل أسلحة الدمار؟ كيف تعرف كل العالم على الرقة بأعنف الطرق؟ أذكر أن بعض سكان المحافظات السورية الأخرى لم يكونوا يعرفونها، فهي إلى هذه الدرجة كانت مهمشة ومنسية. عندما كنت أدرس في اللاذقية لفتت انتباهي إلى ذلك "أم عمار" صاحبة السكن الجامعي الخاص عندما دعتني للجلوس على "البلكون". قلت لها إنني لا أجلس في البلكون في الرقة إلا نادراً. وقبل أن أنهي كلامي بأن بيتنا موجود في منطقة سوق مزدحمة، ولا مجال هناك للجلوس في البلكون، قاطعتني بجملة "شو بدك تطلعي تعملي عالبلكون بالرقة، تشوفي التراكتور وهو يفلح، ولا تتفرجي عالغنمات"!

كيف تحولت هذه المدينة إلى رمز للإرهاب، وكيف أصبح حتى سكانها مصدراً للشبهات من سكان المدن الثانية (رقاوي- داعشي)؟ وكيف استدعى "تحريرها" وجود كل هذه القواعد الأجنبية، أرتال عسكرية ضخمة تأتي وتروح، وأسماء جديدة تطلق على مناطق "محررة" لا علاقة لها بسوريا التي أعرفها.

قبل الحرب

كانت مدينة الرقة قد اتخذت في وقت مبكر من هذا العام مظهراً يوحي أن الحرب قادمة هذه المرة، فقد تم الإعلان مرات عدة، منذ نهايات السنة الماضية، عن معركة لاستعادتها من التنظيم، وفي كل مرة كانت هذه المعركة تنتهي قبل أن تبدأ. هذا جعل سكانها يبقون فيها ويؤجلون النزوح، فالنزوح الطويل هو حرب من نوع آخر.

الشعور بالقلق والخوف بدأ بعد أن شاهدنا الإجراءات التي بدأ داعش باتخاذها. وما دام التنظيم يجهز نفسه فالحرب هذه المرة ستدخل المدينة. قبل خروجنا بأكثر من شهر أصدر التنظيم تعليمات لأصحاب المحلات التجارية بوضع "الدشم"، كما جاء في ورقة تبليغ وزعها العناصر على التجار. العناصر قاموا بسد معظم الشوارع الفرعية بسواتر ترابية ضخمة وعالية، ووضعوا جدران إسمنتية في بعضها الآخر، وأبقوا على منافذ قليلة في المدينة يمكن أن يستخدمها المارة والسيارات.

هذا المظهر الجديد للمدينة أحدث ردود فعل مختلفة عند أهل الرقة، حيث ازدادت حركة تهريب البشر رغم صعوبتها وتكاليفها العالية التي وصلت لمبالغ مرتفعة جداً عجز كثيرون عن التفكير في دفعها، ففضلوا البقاء مكتفين بشراء مؤونة تكفي لشهر. بعض الناس كانوا مقتنعين أن الأكراد لن يستطيعوا الدخول لكثرة ما زرع التنظيم من ألغام حول المدينة، وبعضهم الآخر كانوا على قناعة أن المعركة لن تستغرق أكثر من أسبوع، أو أسابيع قليلة يستطيعون خلالها البقاء والمحافظة على بيوتهم من السرقة والنهب، متسلحين بعبارة "ما حدا يموت ألا بيومو".

وحوش البرية

في "بيتنا" خمس عائلات توزعت على خمس غرف. كان أشبه بمهجع كبير. صراخ الأطفال كان يوقظنا في وقت مبكر جداً، ولذلك كان اليوم يبدو طويلاً بلا نهاية. كنا نتشاغل طوال اليوم انتظاراً لساعتي الكهرباء في المساء بزيارة الخيام التي كانت في البداية تبعد عنا عشرات الأمتار، ولكن مع هجوم النظام على مدينة مسكنة والبلدات التابعة لها أصبح بيتنا محاطاً بالخيام.

تحدثت سيدة عجوز عن الوضع في مدينة مسكنة، وقرية الخفسة، وجوارها، فوصفت الأهوال التي ارتكبها مقاتلون في جيش النظام. قالت: "الشيعة ذبحوا الناس في الشوارع في البلدة المجاورة"، حسب ما نقل إليهم رجل من قريتهم كان هناك وهرب ليحذرهم كي يهربوا بأرواحهم. قالت إن الطائرات لا تفرق بين مدني و"دولة"، وكذلك "من يدخلون إلى القرى والبلدات من الشيعة العرب والأجانب". شردونا في البراري، قالت. "هاي حرب! في عمري لم أسمع عن شي مثل هذا.. طول عمرها الحرب بالجبهات، مو حتى القاعد ببيتو ما يسلم.. تقاسموا الشعب.. ناس تضربها أمريكا واللي معها، وناس تضربها روسيا واللي معها.. وين نروح.. هاي قاسمنا وحوش البرية على عيشتها".

أخبار الرقة

بعد اليأس من إعادة فتح محل النت في القرية المجاورة، استطعنا تدبر أمر الحصول على شريحة اتصالات "سورية" أحضرها صديق من منبج التي تبعد عنا حوالي ثمانين كيلومتراً، فنحن لجهلنا بالمنطقة وقوانينها الجديدة كنا نفضل عدم الابتعاد عن البيت والقرية وركوب المجهول.

استطعنا أخيراً الاتصال بأهلنا نحن والعائلات الموجودة معنا. فنحن أصبحنا الآن وكأننا في دولتين مختلفتين. كنا قلقين بسبب قلق من كانوا خارج سوريا علينا، وقلقين وخائفين على من بقي منهم في الرقة، كحال كل العائلات في سوريا الذين شُرِّدوا في كل في مكان. تذكرني كلمة "قلق" بـ"بان كي مون" بعينيه الصغيرتين القلقتين. ظل الرجل قلقاً على سوريا حتى مل العالم من حالته القلقة، واستقال دون أن يستعيد توازنه النفسي ويطمئن علينا. كانت الأخبار التي نتلقفها من التلفزيون في ساعتي الكهرباء مساء شحيحة جداً تتحدث عن انتصاراتهم النظيفة، وعن تحرير القرى والمزارع المحيطة بالرقة، وعن قصفهم للإرهابيين وقتل مزيد منهم، وسقوط المدنيين في حالات نادرة عندما لا يكون هناك مجال للتعتيم.

وسمعنا في الأخبار أن التنظيم أغرق أطراف الرقة بالماء لإعاقة تقدم المعارك إلى المدينة، دون أن نعرف ما حال الناس المحاصرين داخلها. كنا نراقب ظهورهم على الواتساب لنتمكن من التحدث إليهم عندما تحين لهم فرصة الذهاب لمحل النت. كانت الكهرباء والماء لا تزال مقطوعة عنهم في الرقة، ومعركة السيطرة على ما تبقى من الطبقة وعلى السد لم تحسم بعد، ولم يتمكن أحد من إصلاح الأضرار التي حدثت فيه نتيجة القصف والمعارك. كان سكان الرقة يذهبون إلى قنوات الري الموجودة في أطراف الرقة الشمالية للتزود بماء غير صالح للشرب كل يومين، قبل أن يعاد ضخ الماء الموجود في هذه القنوات نفسها إلى المدينة.

هذا الماء يستخدم أصلاً لري الأراضي، وليس للشرب، لكن في هذه الحرب أصبح التفكير في هذه المسائل شيئاً تافهاً بالمقارنة مع صواريخ أو قنابل "محرمة دولياً"، ففكرة أن يعتني الشخص بمصدر ماء الشرب خوفاً على صحته هي مفارقة مضحكة وتدعو للسخرية، فمن أجل ماذا يعتني الشخص بصحته ويحافظ عليها: هل ليصبح تجربة للصاروخ بدلاً من الجراثيم؟

دار نزوح ودار حرب

حاول أخوتي وعائلاتهم الخروج من الرقة، لكن حاجز داعش اكتشف أنهم ينوون المغادرة نهائياً. لذلك أرجعوهم وأخذوا هوياتهم الشخصية وطلبوا منهم الالتحاق بدورة شرعية، وألا يكرروا ذلك مرة أخرى. فعل عناصر داعش ذلك مع كثير من الناس، لكن آخرين أسعفهم الحظ وأفلتوا من الحواجز وخرجوا من الرقة. كنا نحن في دار النزوح، وهم في دار الحرب، نعيش في عالمين متوازيين في معركتين متوازيتين، الأولى يخيم عليها شكل الموت الرهيب البشع والمفزع، والثانية يخيم عليها البعد المفرط عن شكل ذاتك كإنسان، ويكاد الشكلان يختلطان أو يلتقيان في أحيان كثيرة.

لم أبتعد كثيراً عن الإحساس بالخوف بنزوحي إلى هذه المنطقة التي صارت خارج نطاق القصف بعد "تحريرها"، فصوت الطائرات لا يزال يجري بسرعة على طول الدم الجاري في أوردتي. وكلما مرت الطائرة بسرعة من فوق سقف "بيت النزوح" أغير حركة جسمي إلى وضع أترقب فيه صوتها ووجهتها. هذا الإحساس اختبرته طوال سنين في الرقة، ولم يفارقني في الأشهر الأخيرة، بل ازدادت وتيرته في السنة الأخيرة حتى رسم كل دقيقة من حياتي.

بين حين وآخر كان يزورنا شخص ما من المخيم خرج لشراء بعض المواد التموينية. كنا نسأله عن حال من تركناهم في المخيم، فيخبرنا أن الوضع أصبح أكثر صعوبة مع ازدياد الحر، ومع يأس الناس من الوعود المتكررة بالعودة إلى قريتهم. عرفنا أن قاعدة أمريكية استقرت في القرية، ولن يسمح للناس بالعودة لحين اقتراب القوات المقاتلة من أطراف مدينة الرقة، وتقدم هذه القاعدة إلى نقطة أخرى أقرب إلى الرقة.

لم تقدم للناس أي مساعدات إلا مرة واحدة أحضروا فيها أكياساً من الطحين وباعوها بنصف قيمة السوق لهم. أخبرنا أن عاصفة مطرية شديدة مصحوبة بالبرد (حالول) ضربت المخيم، فجرفت الخيام الصغيرة وأغرقت المزروعات. قال إن الناس طلبوا أكثر من مرة الدخول إلى القرية لإحضار أشياء أخرى يحتاجونها، لأن الوضع على ما بدا لهم قد يطول، لكن وجود الأمريكان جعل الاقتراب من القرية مستحيلاً حتى مع إذن للدخول.

كانت هذه الزيارات الخاطفة من المخيم، وزيارة البائعة الجوالة مع سائقها تسلية كبيرة. كانت البائعة تحضر لنا البضائع والأخبار، فنتجمع حولها لساعات حيث كانت تجلس في ظل بيتنا تنتظر انكسار الحر لتتابع جولتها، فتنقل لنا الأخبار والإشاعات والتوقعات، وتكسر رتابة "حياة" الانتظار القاتل وغير المجدي على أمل تبدل الأمور في وقت قريب أو بعيد.

العودة إلى القرية

سمعنا أكثر من مرة أنهم سيسمحون للناس بالعودة إلى القرية، لكن لم يحدث ذلك إلا عندما كان شهر رمضان قد أصبح على الأبواب. فقبل رمضان بعشرة أيام جاءنا الخبر أن القاعدة الأمريكية خرجت من القرية، وسمحوا لسكان مخيمنا بالعودة إلى قريتهم مع بقاء بعض البيوت كمقرات حراسة لأيام فقط.

لم ننتظر طويلاً بعد سماعنا الخبر، فحزمنا حملنا الخفيف على ظهر السيارة، وبدأنا رحلة العودة مع توقعات رافقت مخيلتنا طوال نصف ساعة هي الزمن الذي استغرقته السيارة للوصول إلى القناة المائية الكبيرة وجسرها الحربي. كنا قد سلكنا هذه المرة مساراً مختلفاً لم نمر فيها بطرق ترابية.

وبعد توقفنا لحوالي ربع ساعة في رتل السيارات أمام حاجز التفتيش، لفت انتباهنا هذه المرة، أيضاً، منظر الهافالات. كان عدد منهن على جانب الجسر بلباسهن العسكري وظفائرهن الممشطة بإهمال، ووجوههن الملوَّحة بالشمس. مرة أخرى، لم يكن هذا مظهراً اعتيادياً للأنثى في مفهومنا المحلي على الأقل، حتى دون مقارنة مع هيئة المرأة المغطاة بالسواد الكامل في الرقة.

تهامسنا عن النقلة النوعية في الشكل الخارجي للمرأة الذي أنتجه داعش، ويحاول الأكراد تصدير شكل معاكس له تماماً.

أذكر أننا واجهنا صعوبة كبيرة للخروج بلباس يغطي الوجه وحتى العيون، فبدلاً من أن نشعر أننا محجوبات عن نظرات الناس "الرجال"، كنا نحس أن النظرات تخترق هذا السواد لتعرف نوعية الكائن الموجود خلفه وشكله.

أثناء وقوفنا في طابور التفتيش، كنا قلقين من أن نقوم بخطأ غير مقصود، فلا يسمح لنا بالعبور، فنحن تعلمنا في الرقة أن كلمة، وليس تصرفاً، وإن كان غير مقصود، يمكن أن يكون سبباً في "القصاص". شيء آخر أثار توترنا (ماذا لو انفجرت سيارة مفخخة في هذا التجمع؟).

تم تفتيش سيارتنا وعبرنا المظاهر الحربية الممتدة على جانبي الجسر وطرفيه، والتي بقيت موجودة على طول الطريق حتى مدخل القرية. شعرت أن التوتر والغرابة موجودة حتى في الهواء.

الجنود مروا من هنا

لدى دخولنا القرية، مر في بالي جزء من الآية القرآنية على لسان بلقيس، ملكة سبأ: ".. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة..". يبدو أن هذا تاريخ الجنود، سواء كانوا غزاة، أو "محررين". فالورود لا تنمو تحت أقدام الجنود. قسوة خطواتهم لا تنبت إلا الشوك والكراهية. الغضب المحتقن كان واقفاً في حلوق الناس لدى مشاهدة بيوتهم، من دمرت بيته طائرة انتهت عنده المسألة دفعة واحدة، ونسفت كل حياته الماضية، وردمت مثلما ردم أثاث بيته تحت الأنقاض، وردمت محاولاته للبحث عن شيء مسروق أو ضائع في الفوضى الكبيرة التي عصفت بالقرية. المسألة واضحة أمامه رغم قسوتها "دمار.. نقطة انتهى".

الخيبة من "المحررين" كانت كبيرة. هل سرقة ممتلكات الناس وتخريبها والعبث ببيوتهم بأبشع الطرق وبهمجية هو شيء يجب التغاضي عنه في حرب بهذا الحجم؟ هل عليهم أن يدفعوا ثمن ضعفهم تجاه داعش، وهل كانوا يملكون أن يتكلموا؟ هل هذه الحرب لأجل أن أحيا كإنسان، أم لأنتقل من شكل همجي للحكم إلى شكل آخر ليس أقل همجية منه؟ فليس قطع الرؤوس علانية وتعليقها هو الشكل الوحيد للهمجية. وأن تسرق مني كل ما مضى من حياتي، وتدوس بقدميك على صوري وتحرقها، وأن تعبث بأشياء احتفظت بها لسنين وتمزقها، أن تهزأ من ذكرياتنا ومن بساطتنا ومن أيامنا وطريقة عيشنا هو همجية. فأنا إن كنت أعيش في غابة لا يحق لأحد أن يجرني للحضارة كحيوان ويعاملني كحيوان. لن تجرني فوق الشوك لتصل بي ميتاً إلى جنتك المفترضة التي لا يدل عليها شيء من طريقتك في معاملتي.

عند العصر، بدأ الجنود في البيت المجاور لنا بتحميل سيارتهم للرحيل. سألتهم صاحبة البيت وهم يغادرون: لماذا فعلتم كل هذا بالقرية، تخريب وسرقة وفوضى، فرد عليها أحدهم "هدول مو نحنا، الكراد ما يعملوا هيك.. هدول العرب يلي معنا". ردت عليه "عرب ولا كراد، مو لازم يتحاسبون.. مو القيادة للكراد.. ليش تسمحون بهيك أعمال".

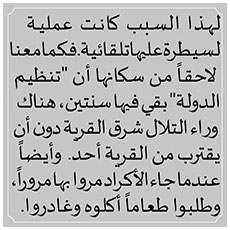

كان قسم من أثاث المنازل بادياً على الأسطحة وقد تم وضعه كمتاريس للجنود والقناصة. تدرجت ألوانه بحسب تعرضه للشمس وغطاه الغبار الكثيف وآثار مياه الأمطار. كل جديد وغال تم سرقته وما بقي من ملابس وأثاث قديم تم العبث به بهمجية، فتركوا القذارة عليه، أو أحرقوه، أو قاموا بتحطيمه تاركين على الجدران توقيعهم: "PYD مرَّ من هنا".

مرَّ الجنود. مرَّوا بأفعالهم كغزاة، وليس محرِّرين. كل ما في القرية لا يوحي إلا بالكراهية والرغبة بالانتقام. رأيت كوماً كبيراً من الملابس اختلط بالأوراق والصور العائلية، وبمياه الأمطار، تم تركه في إحدى الغرف. تم حرق قسم من الملابس والستائر في باحة المنزل ليشعلوا فيها الحطب من أجل الطبخ أو إعداد الشاي. تركوا فأساً فوق خزانة تم تحطيمها. وبالرغم من أن الخزانة لم تكن مغلقة، تركوا توقيع الفأس عليها. حتى حنفيات الماء سرقوها. مشهد لا يمكن أن تستوعبه، هل هذه عملية تفتيش. كتبوا على جدران إحدى الغرف "انتقاماً لكوباني". ممن ينتقمون، وهل يعتبرون كل شخص من الرقة من داعش لينتقموا منه؟ ما أعرفه أن أهل هذه القرية ليس فيهم أحد من عناصر داعش.

تجربة الألغام

من المشاهد التي لا تفهمها ما المقصود بأن تدخل امرأة على غرفة نومها لترى تختها لا يزال بكامل ترتيبه بشراشفه المطرزة، لكنهم استعملوه كتواليت، وتركوا قذارتهم فوقه. تدخل أخرى إلى الحمام لتجد لحافها على الأرضية وقد استحموا فوقه!

قبل أن يخرج الأكراد، سألهم أحد سكان القرية: هل نستطيع المشي في أطراف القرية، والذهاب إلى الأراضي الزراعية؟ ألا يوجد ألغام؟ هل أزلتموها؟ رد عليه أحدهم "إمشي وجرب.. إزا طقيت أصبح في ألغام.. ما في غير هالطريقة.. نحنا مو فاضين ندور ألغام".

بعد دخولنا القرية بأيام، جاء خبر مقتل شقيق جارتنا في القرية المجاورة إثر انفجار لغم في طرف القرية. ولأن أقرب مشفى يبعد خمسين كيلومتراً، طلب منهم وهو في الرمق الأخير أن يذهبوا به إلى البيت ليرى أهله وأولاده، فتوفي بعد دقائق من وصوله إلى البيت بعد أن نزف كل دمه من رجليه المقطوعتين. أصبحت هذه الحالات شيئاً اعتيادياً ومتوقعاً، ففي وقت لاحق كان طفل من قريتنا قد ذهب إلى أطراف القرية ليلعب رغم تحذيرات أمه بعدم الابتعاد عن البيت، فوجد شيئاً كروياً حمله بيده لينفجر. كان قنبلة لم تنفجر بعد. التقطت أمه لحظة موته، وكانت قد لحقت به لترجعه لحظة قبل الانفجار. اختصرت كل حياته في عيني أمه. قالت: كان وجهه في هذه اللحظة قد واجه الموت وكأنه رآه. كانت نظرته الأخيرة التي دامت للحظة تعتذر لي عن كل شبر وعن كل نذر، وتستنجد بي من ملامح الموت الرهيب. قالت وهي تبكي: اختفى في لحظة، طار في الهواء، وطارت نظرته ووجهه الخائف من أمامي لحظة التفت إلي عندما قلت له (لا، لا تلمسها). عندها، تلبس وجهه صورة الموت.

تكررت هذه الحالات في كل القرى المجاورة، وأصبح ثمن إزالة الألغام حياة إنسان، فلا وقت للتفكير بحياة أرقام بسيطة حتى لو كانوا آلافاً في السباق إلى الرقة.

بعد أن رأى المتطوعون في القرية أن وعود الأكراد لهم بالمحافظة على القرية مقابل التطوع معهم للقتال ليست صحيحة، ورأوا مدى الفوضى التي أحدثها الأكراد في القرية، وفي حياة الناس، انسحبوا من هذه القوات. بقي منهم شخص واحد فقير وجد في بقائه فرصة لإطعام أولاده.

كانت القرية مكاناً لعبور الأرتال العسكرية إلى الرقة، وكان هذا المشهد يتكرر مرات عدة في اليوم، وكثير من الدبابات والشاحنات كانت تسير على مسافات متباعدة. الجنود الأمريكان في الدبابات، والأكراد في حاملات جند. أقول أكراد لأن الصيحات كانت تتعالى بنداء "هافال.. هافال"، بقوة وبصوت عال يشبه صيحات التكبير، مع منع الناس من الاقتراب من طريق مرورهم.

كومين وهافالة

بعد أيام من عودتنا إلى القرية، جاء وفد من الحزب الكردي برئاسة "هافالة" ليتم بدء العملية الديموقراطية بترشيح كومين للقرية، ومساعدة له تكون امرأة حصراً لإكمال صورة الديموقراطية. كانت كل التسميات الديمقراطية تحمل أسماء كردية.

ظل الناس لأيام ينقلون الماء من قنوات ري الأراضي الزراعية من أجل الشرب وتنظيف عاصفة الفوضى التي حلت ببيوتهم، حيث كانت الطائرات قد قصفت خط المياه الواصل إلى القرية للاشتباه بوقوف سيارة مفخخة بجانبه. هذه المياه التي ستكون حتماً أحد وسائل قتل الناس التي لا يلتفت إليها أحد. بقيت مسألة إصلاح هذا الخط أحد وعود العملية الديموقراطية من قبل الهافالة، والذي لم يتم الوفاء به، فالأولوية كانت ولا تزال تحرير الناس وليس حياتهم.

أرتال من وإلى الرقة

المشهد اليومي الذي يتكرر أكثر من مرة في اليوم للأرتال العسكرية الذاهبة إلى الرقة ولقوافل النازحين الخارجين منها. امتلأت بيوت القرية القديمة المهجورة بهم، وازداد حجم المخيمات العشوائية المنسية من قبل أي هيئة أممية. المشهد الثقيل لآلات الحرب الحديدية كان في ملامح راكبيها التي لا تشبه وجوه أبناء الرقة. كانت قوافل الحرب تمر بعكس اتجاه قوافل النازحين المتعبين بنظراتهم المنكسرة التائهة بين الخوف الذي هربوا منه، ثم عبروا خلاله، وبين مجهول قاس ينتظرهم. كانوا يتوقفون وقد يبست ملامحهم وحلوقهم من الخوف والحر والتعب وقلة الحيلة عند قنوات الماء ليغسلوا ما يمكن غسله من هيئتهم المتعبة، وكلٌّ منهم يعب الماء من يديه كهالك وجد الماء فجأة قبل أن يميته العطش. بعد ذلك، على كل عائلة أن تحدد هل تشتري خيمة لتنضم إلى العدد المتزايد للهالكين على أعتاب الحياة، أو تتابع طريقها إلى مخيمات عين عيسى وتدخل المدينة السجن، ليصبحوا لاجئين رسميين، فهذا ما تبقى لهم ليأخذوه متحملين وقع الكلمة وواقعها الذي حولهم إلى سجناء مقابل أكلهم وشربهم وخيمة.

اختراق الطائرات جدار الصوت فوق القرية كان يوقظنا بعنف في أي من ساعات الليل أو الصباح. يمر عبر أعصابنا ليفتح في مخيلتنا كل مشاهد الذاكرة، ويعيد تصوير شكل الحياة التي عشناها قبل خروجنا. كان يأخذنا إلى الرقة المدينة التي كانت لها شريعتها الخاصة المنفتحة على الجميع والمرحبة بالجميع، وإلى أهلها الذين ألفوا كل السوريين، وفتحوا لهم كل لحظة من حياتهم وأسرارهم. الطائرة التي تمر من فوقنا منخفضة، نراها بكل حجمها الضخم، وبكامل حمولة الدمار المتجهة إلى الرقة. مشاهد الإعدامات قرب بيتنا، الرؤوس المقطوعة، أو الجثث التي تبقى لأيام معلقة أمام الناس، والخوف المعلق في خطواتنا في الهواء، كانت تختلط في مخيلتي برعب سماء الطائرات التي تنشر رائحة الخراب القادم من أكوام البيوت والذكريات المدمرة والوجوه المهشمة التي اختفت منها ملامح من نحبهم، ليحل محلها جمود اللحظة المرعبة لصوت الصواريخ الرهيب، وذهول النظرات الفزعة من تجاهل وجودهم ودخولهم ظل الموت الرهيب.

نتساءل: أي بيت ستهدم هذه المرة، وكم شهيداً سيسقط رغماً عنه. نتابع نشرة الأخبار الصماء التي تنقل خبر موتهم مجتمعين كأرقام لا يعرفها أحد: "قتل خمسون شخصاً في الشارع الفلاني إثر غارة..". بهذه البساطة يمر الخبر على شاشة التلفزيون ثم يختفي.

ذكريات المخيم

بعد عودتنا إلى القرية بعشرة أيام، دخل شهر رمضان، وأنهى حمى التنظيف ومحاولات البحث المحموم من الأهالي عن ممتلكاتهم في فوضى القرية، أو بالسؤال عنها لدى أشخاص لهم علاقات بالحكام الجدد. هدأت القرية، واستسلمت للأمر الواقع بضياع الحقوق. كنت أحاول خلال فترة وجودي السؤال عن كيفية للوصول إلى تل أبيض، ففهمت أن دخولي إليها يحتاج إلى كفيل. ولذلك كنت أنتظر وصول أحد ما من هناك ليأخذني بعد مرور أسبوع من شهر رمضان. وصلت إحدى قريباتي برفقة سائق تاكسي من قرى تل أبيض بشكل مفاجئ. وعلى عجل، طلبت مني أن أجهز بسرعة لنصل قبل وقت حظر دخولها. ولأن القرية ليس فيها اتصالات من أي نوع، ولا في القرى المجاورة لها، كان علينا أن نذهب في اليوم نفسه. انطلقنا عصراً في طريق الخروج من القرية فمررنا بمكان تخييمنا. كبر المخيم، وامتد، وتبدل سكانه ليضم القادمين من الرقة، إضافة إلى نازحين كانوا في الأصل نازحين إلى الرقة من مناطق سورية مختلفة. تذكرت كيف كان الحر يشتد عند الظهيرة في الخيمة، وكنا لا نزال في فصل الربيع، فكيف الحال الآن مع دخول الصيف واشتداد الحر، وظهور الحشرات والأفاعي. كيف للأطفال والنساء، وخصوصاً الحوامل منهن، أن يتحملوا قسوة الظروف التي تخلو من أي شرط إنساني للعيش؛ مياه ملوثة، وفقدان تام للكهرباء، وضيق الحال. تذكرت جارتي الحامل في الخيمة المجاورة حين كانت في أشهرها الأخيرة وهي تتنفس بصعوبة بسبب الحر والغبار وثقل حملها. كانت تمشي ببطء شديد وهي تحمل بطنها، مع أنها صغيرة السن. كان قلقها يتزايد كلما طال بقاؤنا في المخيم من أن تلد في المخيم. كانت تدعو أن ييسر الله أمرها وتلد بسهولة كما حدث لامرأة أخرى في المخيم، وأن لا تحتاج إلى عمل جراحي.

الطريق إلى تل أبيض

غاب المخيم عن ناظري، وبدأنا نبتعد عن القرية. في الطريق، كانت ترافقنا سيارات النازحين من الرقة، بعضها متوقف على جانب الطريق، وبعضها عند الحاجز. كان على الطريق عدة تحويلات ننزل فيها عن الطريق الإسفلتي لنمر بين سواتر ترابية على جانبيه، وحيث نصادف حاجزاً نقدم له بطاقاتنا الشخصية لينظر إلى وجوهنا ويقارنها مع الصورة في الهوية. ويبدو أن كلمة "عين عيسى" ومحل رقم القيد، ومكان الولادة، خففت من تدقيقهم في هويتي، فلم يدققوا بمكان الإقامة في الخلفية. كانت الأعلام الغريبة مثلثة الشكل ذات الحروف المختلفة والألوان تتناوب على طول المسافة. أذكر أني في الرقة كلما كنت أتابع الشريط الإخباري وتمر فيه كلمة تل أبيب أقرأها بشكل لا شعوري تل أبيض. وفي كل مرة يحدث ذلك تذكرت ذلك لأني شعرت أني ذاهبة إلى محمية عسكرية، أو قاعدة أجنبية، أو حتى إلى تل أبيب، لكثرة التعرجات والحواجز ونقاط التفتيش والأعلام التي لم أجد فيها ما يشير إلى أني في سوريا. كنت كأني غريبة مشتبه في أمرها أدخل إلى دولة عبر حدود. كان عناصر التفتيش يعطون الانطباع أنهم متسامحون لتركك تدخل حدودهم. لم أشعر أني ذاهبة إلى مكان أفترض أني من أبنائه. صدمت للأمر الواقع الذي كنت أظنه لا يزال حلماً، أو أمراً يحاك سراً. بعد أن قطعنا المسافة في ساعتين، وعند غروب الشمس، وصلنا إلى الحاجز الأخير قبل تل أبيض. كان سائق التاكسي يدعو الله أن يجد على الحاجز شخصاً محدداً يعرفه لكي لا يعرقل دخولنا كوني معهم. استبشر السائق من بعيد لدى رؤية الشخص المطلوب، وقال للمرأة بجانبي ضاحكاً "ربيعنا عالحاجز.. خلص". تبادلوا الضحكات والكلام ومررنا. دخل إلى تل أبيض وقت الإفطار. المحلات مقفلة إلا بعضها، والناس اختفوا من الشوارع. وبعد دخولنا المدينة بقليل، بدأت تظهر الصور المعلقة على جانبي أعمدة الكهرباء للشهداء الأكراد، وللافتات على المباني الحكومية تحمل أسماء كردية، وتحتها الاسم العربي. سيارات الأسايش (الشرطة الكردية) كانت تحمل فقط الاسم الكردي. وعند وصولنا الدوار الرئيس في المدينة، شاهدنا صورة عملاقة لعبدلله أوجلان. الصورة نفسها، لكن بحجم أكبر، كانت تغطي جانب إحدى البنايات. هو القائد الجديد الخالد لـ"روج آفا"، فتل أبيض أصبحت إحدى مدن "روج آفا"، حسب ما فهمت من الورقة التي كانت في حوزة قريبتي، واسمها الكردي "كري سبي"، وتنتمي إلى كانتون كوباني.

تحميل المادة بصيغة PDF:

- الرابط (1084 تنزيلات)

ملكة العائد

كاتبة وصحافية من الرقة لها عدد من المواد المنشورة بالاسم المستعار "فرات الصافي".

مواد أخرى لـ ملكة العائد

اترك تعليق*

* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:

- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.

- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.

- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.